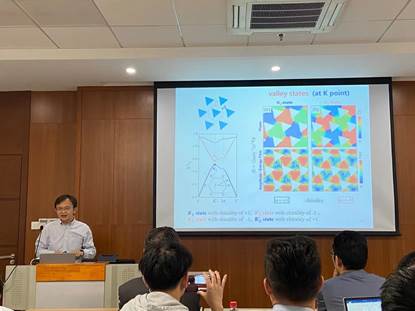

2021年5月24日下午,量子材料与器件研究中心邀请厦门大学彭栋梁教授、武汉大学刘正猷教授在虎溪校区理学部LA104报告厅为相关专业师生分别作了题为“关于面向高性能锂离子电池的电极材料设计、制备与性能调控”和“声子晶体中的拓扑态”的学术报告。本次报告会由前沿院量子材料与器件研究中心副主任周小元主持,相关专业师生参加了报告会。

彭栋梁教授以磁性与低维功能材料及器件为主题,介绍了研究团队在高比能锂电池电极材料的工作进展,包含高容量富锂锰基正极和高比能负极。彭教授详细阐述了正负极材料设计、制备、储能机制与性能调控。其研究团队以Si基复合纳米结构作为锂离子电池负极材料,实现了对锂离子电池的性能调控;通过对富锂锰基正极的电化学可逆性与嵌脱锂动力学的研究,为构建无枝晶生长的高效锂金属复合负极提供了新思路。彭教授表示,微纳复合结构富锂锰基正极材料的可控制备与性能调控,为高性能富锂锰基正极材料宏量制备提供了有效方案。

刘正猷教授以当前凝聚态及材料物理领域的研究热点-拓扑物态为切入点,介绍了声子晶体的定义和特点;人工制备具有周期性结构的声子晶体,其声子态或声波态也可具有拓扑属性。随后刘教授主要介绍了能谷声子晶体、外尔声子晶体和节线声子晶体三种拓扑声子晶体所对应的理论模型与实验现象。最后,刘教授通过“以大见小”的方式重点讨论了能谷声子晶体中的拓扑相变、能谷边缘态与拓扑输运,以及其3D打印制备的外尔声子晶体中的拓扑态相关的费米弧表面态及拓扑负折射效应等。

报告会后,与会师生就彭栋梁教授报告中关于正极容量和Ag对Li离子迁移问题、Si作为电池负极的主要应用方式和发展方向进行了交流讨论;就刘正猷教授报告中关于声子晶体构造与界面连接方法、声子与电子行为之间的关系以及声子晶体中物理量的测量等问题进行了激烈探讨。通过此次学术交流会,与会师生对锂离子电池的正负极材料设计、制备、储能机制与性能调控和声子晶体的发展、设计、制备与性能调控有了更丰富的了解和更深刻的认识。